院長プロフィール ブログ twitter

はむ院長の健康講座その10

体内時計

「おめでとうございます!」

「おめでとうございます!」 「急にどうしたんだい?ウメタロウくん」

「急にどうしたんだい?ウメタロウくん」 「今回で「はむ院長の健康講座」は10回目となります!」

「今回で「はむ院長の健康講座」は10回目となります!」 「おや、もうそんなになるんだね」

「おや、もうそんなになるんだね」 「今回は、何か節目にふさわしい話題でお願いします」

「今回は、何か節目にふさわしい話題でお願いします」 「では、前回は季節の話をやった事だし、今回は時間の話をしようか」

「では、前回は季節の話をやった事だし、今回は時間の話をしようか」各時間に対応した臓器

「前回、季節に対応した臓器がある、という話をしたよね」

「前回、季節に対応した臓器がある、という話をしたよね」 「はい、春、夏、長夏、秋、冬と肝臓、心臓、脾(胃)、肺、腎が対応してるという話でした」

「はい、春、夏、長夏、秋、冬と肝臓、心臓、脾(胃)、肺、腎が対応してるという話でした」 「それと同じ様に、一日の中でも各時間に対応した臓器があるんだよ」

「それと同じ様に、一日の中でも各時間に対応した臓器があるんだよ」 「時間にも対応しているんですか!」

「時間にも対応しているんですか!」体内の気の流れ

「まず、東洋医学では体内に気の流れというものがあるんだ」

「まず、東洋医学では体内に気の流れというものがあるんだ」 「気の流れですか」

「気の流れですか」 「以前話をした衛気(えき)は覚えているかな?」

「以前話をした衛気(えき)は覚えているかな?」 「はい、外邪(がいじゃ)の侵入を防ぐやつですよね」

「はい、外邪(がいじゃ)の侵入を防ぐやつですよね」 「うん、その衛気は日中体外を25周、夜間は体内を25周しているんだ」

「うん、その衛気は日中体外を25周、夜間は体内を25周しているんだ」 「一日50周しているんですね」

「一日50周しているんですね」営気(えいき)

「そして今回登場するのは、営気(えいき)だよ」

「そして今回登場するのは、営気(えいき)だよ」 「えきとえいき、紛らわしいですね」

「えきとえいき、紛らわしいですね」 「うん、ちょっと似てるよね」

「うん、ちょっと似てるよね」 「営気は体内を一日50周しているんだよ」

「営気は体内を一日50周しているんだよ」 「どちらも50周なんですね」

「どちらも50周なんですね」衛気(えき)と営気(えいき)の違い

「衛気と営気は、食事をすることで作られるんだ」

「衛気と営気は、食事をすることで作られるんだ」 「食べ物から作られるんですね」

「食べ物から作られるんですね」 「飲食物から作られる気のうち、陰性で澄んだものが「営気」、陽性で澄んでないものが「衛気」になるんだ」

「飲食物から作られる気のうち、陰性で澄んだものが「営気」、陽性で澄んでないものが「衛気」になるんだ」 「性質で2つに分類されるんですね」

「性質で2つに分類されるんですね」各臓器に栄養を与える「営気(えいき)」

「営気は体中をめぐり、体液や血液を作る元となり、各臓器に栄養を与えるんだよ」

「営気は体中をめぐり、体液や血液を作る元となり、各臓器に栄養を与えるんだよ」 「営気は栄養を与えてまわるんですか」

「営気は栄養を与えてまわるんですか」「十二経脈」とツボ

「うん、そしてそれの流れる道こそが「十二経脈」なんだ」

「うん、そしてそれの流れる道こそが「十二経脈」なんだ」 「じゅうにけいみゃく、とは何ですか?」

「じゅうにけいみゃく、とは何ですか?」 「五臓六腑、各臓器に対応した経絡の流れなんだよ」

「五臓六腑、各臓器に対応した経絡の流れなんだよ」 「ツボ同士をつないだ線が12本あるんですか?」

「ツボ同士をつないだ線が12本あるんですか?」 「うん、簡単に言うとそうなるね」

「うん、簡単に言うとそうなるね」営気の流れ

「今回は簡単に、営気の流れる順番だけ言っていくよ」

「今回は簡単に、営気の流れる順番だけ言っていくよ」 「はい、簡単にお願いします」

「はい、簡単にお願いします」 「肺→大腸→胃→脾→心臓→小腸→膀胱→腎臓→心包→三焦→胆→肝臓」

「肺→大腸→胃→脾→心臓→小腸→膀胱→腎臓→心包→三焦→胆→肝臓」 「多いですね」

「多いですね」 「12あるからね」

「12あるからね」 「肝臓まで巡った営気は、また肺に戻るんだ」

「肝臓まで巡った営気は、また肺に戻るんだ」 「それを一日50回繰り返すんですか」

「それを一日50回繰り返すんですか」 「そうだね」

「そうだね」 「結構忙しいんですね」

「結構忙しいんですね」営気の流れと各臓器が活発に働く時間帯

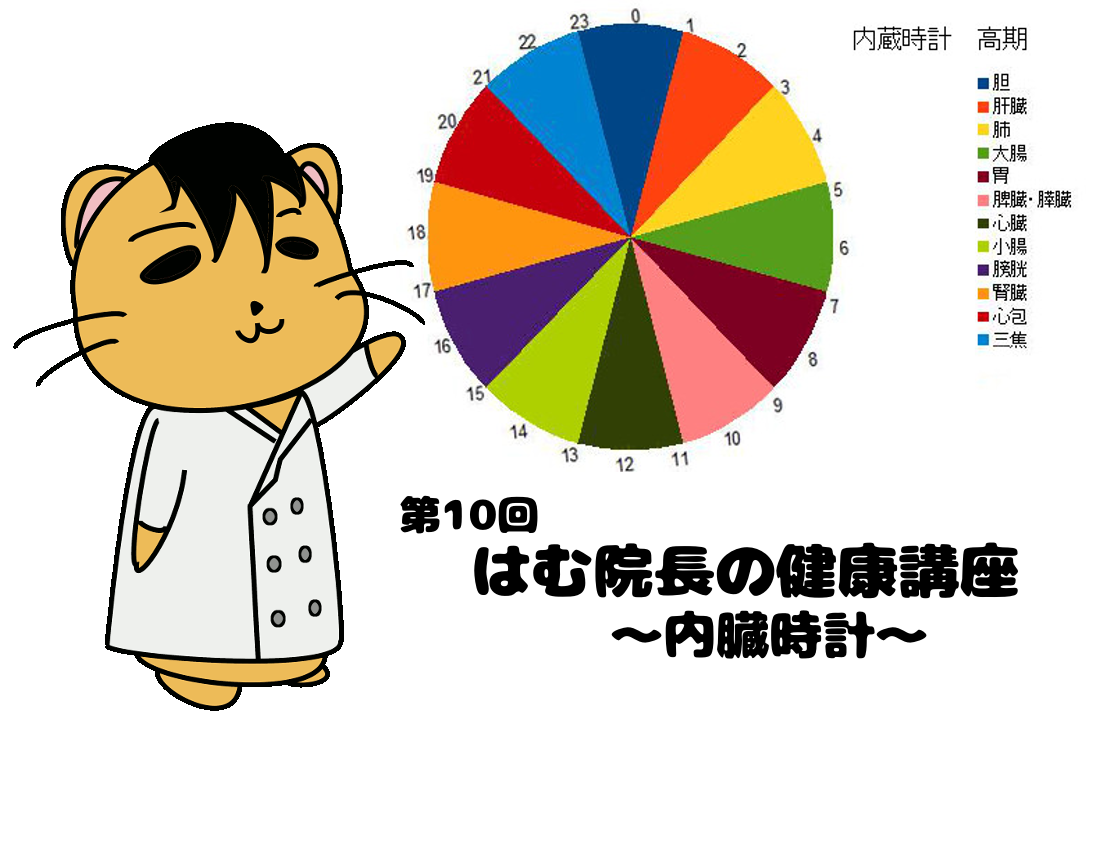

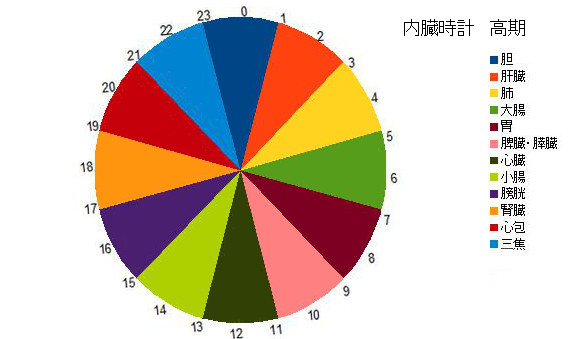

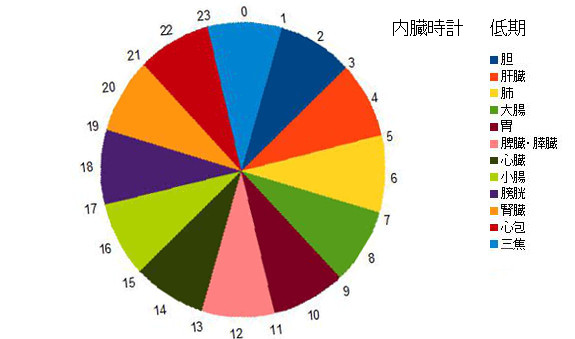

「そしてその流れと同じ順番で、各臓器が活発に働く時間帯が決まっているんだ」

「そしてその流れと同じ順番で、各臓器が活発に働く時間帯が決まっているんだ」 「そんな時間があるんですか」

「そんな時間があるんですか」 「うん、肺は午前3時から午前5時までの二時間、活発に活動する。これを高期と呼ぶんだ」

「うん、肺は午前3時から午前5時までの二時間、活発に活動する。これを高期と呼ぶんだ」 「ふむふむ」

「ふむふむ」 「その直後の二時間、午前5時から午前7時までは休眠する。これを低期と呼ぶんだよ」

「その直後の二時間、午前5時から午前7時までは休眠する。これを低期と呼ぶんだよ」 「高期が二時間、その直後に低期が二時間あるんですか」

「高期が二時間、その直後に低期が二時間あるんですか」 「うん、それが全ての臓器にあるんだよ」

「うん、それが全ての臓器にあるんだよ」 「ややこしいですね」

「ややこしいですね」 「口で説明するのもわかりにくいから、下の表を見て欲しいんだ」

「口で説明するのもわかりにくいから、下の表を見て欲しいんだ」| 器官 | 高期 | 低期 |

|---|---|---|

| 肺 | 03:00~05:00 | 05:00~07:00 |

| 大腸 | 05:00~07:00 | 07:00~09:00 |

| 胃 | 07:00~09:00 | 09:00~11:00 |

| 脾臓・膵臓 | 09:00~11:00 | 11:00~13:00 |

| 心臓 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 |

| 小腸 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 |

| 膀胱 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 |

| 腎臓 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 |

| 心包 | 19:00~21:00 | 21:00~23:00 |

| 三焦 | 21:00~23:00 | 23:00~01:00 |

| 胆嚢 | 23:00~01:00 | 01:00~03:00 |

| 肝臓 | 01:00~03:00 | 03:00~05:00 |

三焦(さんしょう)

「この三焦(さんしょう)というのは何なんですか?」

「この三焦(さんしょう)というのは何なんですか?」 「三焦はね、前回説明した心包と同じく、架空の臓器なんだ」

「三焦はね、前回説明した心包と同じく、架空の臓器なんだ」 「これも架空なんですか」

「これも架空なんですか」 「働きによって上焦(じょうしょう)、中焦(ちゅうしょう)、下焦(げしょう)の3つあるから三焦なんだ」

「働きによって上焦(じょうしょう)、中焦(ちゅうしょう)、下焦(げしょう)の3つあるから三焦なんだ」 「ショウ三兄弟ですか」

「ショウ三兄弟ですか」上焦(じょうしょう)

「上焦は主に衛気を司っているよ。」

「上焦は主に衛気を司っているよ。」 「衛気ですか」

「衛気ですか」 「衛気は外敵から守るだけでなく、皮膚を潤し、体毛に栄養を与えて、体温調節も行うんだよ」

「衛気は外敵から守るだけでなく、皮膚を潤し、体毛に栄養を与えて、体温調節も行うんだよ」 「長男は働き者なガードマンなんですね」

「長男は働き者なガードマンなんですね」中焦(ちゅうしょう)

「中焦は血液や体液等の水分と、営気等を司っているよ」

「中焦は血液や体液等の水分と、営気等を司っているよ」 「水分や営気ですか」

「水分や営気ですか」 「酸素や栄養を全身に行き渡らせる働きを行うんだよ」

「酸素や栄養を全身に行き渡らせる働きを行うんだよ」 「次男は運送屋さんなんですね」

「次男は運送屋さんなんですね」下焦(げしょう)

「下焦は食べ物を分類して、不要な物を尿や便として排泄する手助けをしているよ」

「下焦は食べ物を分類して、不要な物を尿や便として排泄する手助けをしているよ」 「末っ子はゴミ捨て屋さんなんですね」

「末っ子はゴミ捨て屋さんなんですね」 「それらの働きをまとめて一つの臓器として捉えたのが三焦なんだよ」

「それらの働きをまとめて一つの臓器として捉えたのが三焦なんだよ」 「機能を臓器として捉えているんですね」

「機能を臓器として捉えているんですね」 「うん、だから表にある三焦の高期(21:00~23:00)には、体表、体内に水分や栄養を供給して、貯蔵や排泄の準備をしているんだよ」

「うん、だから表にある三焦の高期(21:00~23:00)には、体表、体内に水分や栄養を供給して、貯蔵や排泄の準備をしているんだよ」 「なるほど、三焦については何となくわかりました」

「なるほど、三焦については何となくわかりました」高期と低期

「では全体の話に戻るよ」

「では全体の話に戻るよ」 「はい、あと高期と低期では、どちらが大事なんですか?」

「はい、あと高期と低期では、どちらが大事なんですか?」 「季節と同じ様に、高期にその臓器への負担が高まると考えればいいよ」

「季節と同じ様に、高期にその臓器への負担が高まると考えればいいよ」 「その時間に仕事量が増えるんですね」

「その時間に仕事量が増えるんですね」 「うん、要求される仕事量が増えるから、そこが弱っている人はその時間に具合が悪くなるんだ」

「うん、要求される仕事量が増えるから、そこが弱っている人はその時間に具合が悪くなるんだ」 「時計形式のグラフも作ったからこちらを元に話を進めるよ」

「時計形式のグラフも作ったからこちらを元に話を進めるよ」

気管支喘息の発作が一番多い季節と時間帯

「この表の高期の部分を見て欲しいんだ」

「この表の高期の部分を見て欲しいんだ」 「はい」

「はい」 「肺の高期は午前3時から午前5時で、気管支喘息の発作が一番多い時間帯と重なるんだ」

「肺の高期は午前3時から午前5時で、気管支喘息の発作が一番多い時間帯と重なるんだ」 「そうなんですか」

「そうなんですか」 「更に、気管支喘息の発作が秋に起きやすいという点も、秋に肺が弱るという点と符合するんだよ」

「更に、気管支喘息の発作が秋に起きやすいという点も、秋に肺が弱るという点と符合するんだよ」 「なんか不思議ですね」

「なんか不思議ですね」体調の悪くなる時間帯を伝える

「あくまでも東洋医学の伝統的な考え方だから、これだけを盲信はできないんだけどね」

「あくまでも東洋医学の伝統的な考え方だから、これだけを盲信はできないんだけどね」 「ですよね」

「ですよね」 「でも体調の悪くなる時間帯は、我々の経絡治療にはとても参考になるんだよ」

「でも体調の悪くなる時間帯は、我々の経絡治療にはとても参考になるんだよ」 「問診の時に言えばいいんですか?」

「問診の時に言えばいいんですか?」 「そうだね、おおまかでいいから、朝、昼、夕方、夜、夜中、明け方のどこらへんで具合が悪いか、そういう情報を貰えるととても助かるんだよ」

「そうだね、おおまかでいいから、朝、昼、夕方、夜、夜中、明け方のどこらへんで具合が悪いか、そういう情報を貰えるととても助かるんだよ」 「なるほど」

「なるほど」働く時間と休む時間

「臓器は二時間働いて、次の臓器へとバトンを渡して二時間休憩する」

「臓器は二時間働いて、次の臓器へとバトンを渡して二時間休憩する」 「ですよね」

「ですよね」 「そうやって一つの臓器に負担が集中せず、なおかつ休んで回復する事ができるんだ」

「そうやって一つの臓器に負担が集中せず、なおかつ休んで回復する事ができるんだ」 「大切な仕組みなんですね」

「大切な仕組みなんですね」 「だから、その体内時計を狂わせない事が大切になるよ」

「だから、その体内時計を狂わせない事が大切になるよ」 「体内時計は狂ったりするんですか?」

「体内時計は狂ったりするんですか?」体内時計と時差ボケ

「うん、一番わかりやすい例は時差ボケだよ」

「うん、一番わかりやすい例は時差ボケだよ」 「ああ、なるほど」

「ああ、なるほど」 「飛行機で他所の国へ移動すれば、その国の時間に合わせて生活をする必要がある」

「飛行機で他所の国へ移動すれば、その国の時間に合わせて生活をする必要がある」 「いつまでも前の時間のままだとどうなるんですか?」

「いつまでも前の時間のままだとどうなるんですか?」 「不眠症やうつの原因になるし、他にも色々と支障がでてくるよ」

「不眠症やうつの原因になるし、他にも色々と支障がでてくるよ」 「じゃあ一生日本から出られないですね・・・」

「じゃあ一生日本から出られないですね・・・」サーカディアンリズム(概日リズム)

「いや、体内時計にはリセットする機構もきちんとあるんだよ」

「いや、体内時計にはリセットする機構もきちんとあるんだよ」 「そうなんですか!」

「そうなんですか!」 「サーカディアンリズム(概日リズム)といってね、現代医学でも体内時計という考え方が有るんだ」

「サーカディアンリズム(概日リズム)といってね、現代医学でも体内時計という考え方が有るんだ」 「実際の時計は無いけど、働きとして存在するってことですか?」

「実際の時計は無いけど、働きとして存在するってことですか?」 「実はね、現代医学では間脳の視床下部にある、視交叉上核という場所に「時計中枢」がある事が判明しているんだ」

「実はね、現代医学では間脳の視床下部にある、視交叉上核という場所に「時計中枢」がある事が判明しているんだ」 「凄いですね、判明してるんですか」

「凄いですね、判明してるんですか」 「うん、時計中枢の細胞は24時間を正確に刻み続ける機能と、外からの光刺激で時計をリセットする機能の2つを持っているんだ」

「うん、時計中枢の細胞は24時間を正確に刻み続ける機能と、外からの光刺激で時計をリセットする機能の2つを持っているんだ」 「時計中枢だけが時間を刻めるんですか?」

「時計中枢だけが時間を刻めるんですか?」 「いや、基本的には全ての細胞は独自に時間を刻む事ができるんだけど、それが主な仕事ではないから、よく狂うんだよ」

「いや、基本的には全ての細胞は独自に時間を刻む事ができるんだけど、それが主な仕事ではないから、よく狂うんだよ」 「なるほど、だから時計中枢で確認するんですか」

「なるほど、だから時計中枢で確認するんですか」 「そうだね、時計中枢はあくまでも「時計」なんだ」

「そうだね、時計中枢はあくまでも「時計」なんだ」 「全身の細胞は時計中枢で時間を確認し、時計中枢は「光刺激」で時間を調整するんだ」

「全身の細胞は時計中枢で時間を確認し、時計中枢は「光刺激」で時間を調整するんだ」 「光が大事なんですね」

「光が大事なんですね」 「うん、だから夜寝る時は部屋をできるだけ暗くして、朝起きたら明るい日差しを浴びる様にして欲しいんだ」

「うん、だから夜寝る時は部屋をできるだけ暗くして、朝起きたら明るい日差しを浴びる様にして欲しいんだ」 「そうすると時計中枢が正確に働くんですね」

「そうすると時計中枢が正確に働くんですね」午前1時から午前5時の四時間は睡眠を

「特に、肝臓の高期と低期にかかる午前1時から午前5時の四時間は、必ず横になって睡眠をとって欲しいんだ」

「特に、肝臓の高期と低期にかかる午前1時から午前5時の四時間は、必ず横になって睡眠をとって欲しいんだ」 「何でですか?」

「何でですか?」 「肝臓はリラックした状態で寝ている時に十分に仕事をして、回復することができるんだ」

「肝臓はリラックした状態で寝ている時に十分に仕事をして、回復することができるんだ」 「ふむふむ」

「ふむふむ」効率よく肝臓を休めるには

「立っている時と比べて、寝ている時の肝臓の血流量は1.7倍に増えると言われているよ」

「立っている時と比べて、寝ている時の肝臓の血流量は1.7倍に増えると言われているよ」 「そんなに増えるんですね」

「そんなに増えるんですね」 「血液を大量に処理しなくてはいけないからね、その時に寝ていてくれないと困るんだ」

「血液を大量に処理しなくてはいけないからね、その時に寝ていてくれないと困るんだ」 「効率が落ちて疲れちゃうんですか」

「効率が落ちて疲れちゃうんですか」 「うん、そして午前3時から5時に寝ていないとその疲労も取れない」

「うん、そして午前3時から5時に寝ていないとその疲労も取れない」 「疲れたまま次の朝を迎えるんですね」

「疲れたまま次の朝を迎えるんですね」肝臓が休まらないとどうなるの?

「肝臓の疲労はそのまま脳に疲労感として伝達されるから、一日を疲れた状態で過ごす事になるんだよ」

「肝臓の疲労はそのまま脳に疲労感として伝達されるから、一日を疲れた状態で過ごす事になるんだよ」 「それは嫌ですね」

「それは嫌ですね」規則正しい生活を

「体内時計は健康に過ごすための大切な機能の一つなんだよ」

「体内時計は健康に過ごすための大切な機能の一つなんだよ」 「そうなんですね、こんなに大切だとは思ってませんでした」

「そうなんですね、こんなに大切だとは思ってませんでした」 「頑張って働いてくれている内臓に負担をかけない為にも、規則正しいリズムで生活して欲しいんだ」

「頑張って働いてくれている内臓に負担をかけない為にも、規則正しいリズムで生活して欲しいんだ」 「なるべく夜更かしはしない様にしますね」

「なるべく夜更かしはしない様にしますね」>> 腰痛治療1-「腰痛って治るんですか?」

<< 未病と未病治その1-「ちょっと調子が悪いとかそういう事ですか?」

<< 未病と未病治その2-「サプリや薬はどうですか?」

<< 未病と未病治その3-「なんか悪霊モンスターみたいなのがいるんですか?」

<<未病と未病治その4-これからは予防医学の時代だ!

<< 未病と未病治その5-「腰痛や肩こりの治療を受けたら、知らないうちに体質改善もされるという事ですか!」

<< 花粉症治療-「花粉症体質とサヨナラできるんですか!」

<< 冷え性治療-「冷え性って治せるの?」

<< 頭痛治療-「慢性頭痛って治せるの?」

<< 五月病-「心臓は心のコントロールセンターなんですね」

<< 内蔵時計-「一日の中でも各時間に対応した臓器があるんだよ」

<< 腰痛治療1-「腰痛って治るんですか?」

<< 腰痛治療2-「東洋医学では腰痛の原因は4つあると考えるんだ」

<< 春先にだるくなる-「意味もなくイライラしたり、頭が重かったり・・・日中眠い感じがするの」

<< 夏バテその1-「夏バテって、疲れたり食欲が無くなったりする奴ですか?」

<< 夏バテその2-「それがクーラー病ってやつですか?」

<< 夏バテその3-「体質によって夏バテのはじまる時期が違うんですか」

<< 夏バテその4-「東洋医学から見た夏バテの分類と、治療について説明するよ」

<< 生活習慣と東洋医学-「今日は「五労(ごろう)」の話をするよ」

<< 筋膜と東洋医学-「だから、筋膜は「第二の骨格」と呼ばれているんだよ」

<< 筋膜と東洋医学-「今回は、その筋膜が固まったらどうなるか、という話だよ」

| 日本橋オリエンタル鍼灸指圧マッサージ治療院 東京都中央区東日本橋3-8-1 東日本橋コーポラス404  03-6231-1874  03-6231-1874 営業行為は全てお断り致します 営業時間 火/水/木 12:00~20:00 土/日 11:00~18:00 電話受付時間 火/水/木 12:00~18:30 土/日 11:00~17:00 (電話受付時間外のご連絡はメールでお願い致します) *完全予約制です *月曜日・金曜日は休院です *土曜日・日曜日が祝祭日の場合は営業します |

google map で見る |

|---|